运用科学的方法测试利用丝棉制作的防寒服装保

2020-06-27 13:37:56来源:陕西西安富民无纺

随着生活水平的不断提高,人们对服装的要求越来越高,在关注美感的同时,更关注服装的功能,尤其是冬季服装,对其防寒保暖性的要求逐渐提高。在寒冷环境中生活和工作,防寒服是保证人体舒适的必要装备,为了维持人体热量平衡,服装保暖性要能平衡人体正常新陈代谢产生的热量,否则,服装不够保暖或过于保暖,都会使人体感到不适。为了科学地描述服装的这种性能,寻找测量的手段,本文详细介绍了纺织品的保暖指标及相关的保暖测试标准;汇总了不同的服装保暖测试标准,并解析了它们之间的异同;根据服装的保暖值,介绍了在不同的人体活动水平(强度)下,防寒服的保暖性分级标签。

1.服装材料的热传导性能

服装的散热性是指从保持一定温度的体表向温度较低外界环境进行热转移的过程,是热传导、热对流、热辐射的综合。纤维对热的传导,一部分通过服装材料中所含空气的微小对流传递,还有一部分通过纤维与纤维之间的辐射传递。对于服装的保温而言,热传导是一个主要影响因素,其性能用热传导率来表示;热传导率小,表示纤维的导热性能低,保暖性好。服装材料多为纤维制品,在纤维内部、纤维之间以及纱线之间的空隙存有大量的空气,单位面积面料的含气率一般为60%~80%,因此,服装的传热性能是服装材料本质上的传导率、材料含气量以及多层衣服之间所含空气的热传导率的综合指标。

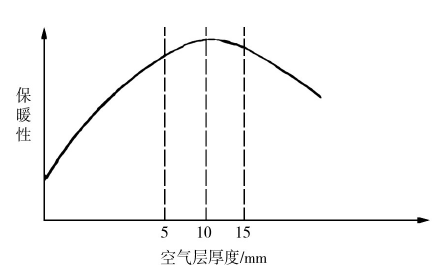

从体温调节角度来看,冬季要穿热传导率小的服装,防止体热外散。静止空气的热传导率最小,也是最好的热绝缘体,因此,服装材料的保暖性取决于纤维中间夹持空气的数量和状态。在空气不流动的前提下,纤维层能夹持的空气越多,服装的保暖性越好。优质羽绒的直径很细,比表面积很大,粘附静止空气的表面积也大,静止空气的数量也越多,降低了服装的热传导率,所以羽绒服是寒冷季节人们防寒抗冻的理想装束;同样,在冬季穿多件或穿夹有棉絮的服装(如毛针织品)均能夹持较多的空气,使温暖的空气保温层包覆身体,从而达到保暖的效果。保暖性与空气层厚度的关系如下图所示。

保暖性与空气层厚度的关系图

当衣服与身体贴紧,空气层厚度为0时,保暖性最小,当身体之间的空气层随着一层层增加的衣服形成时,保暖性随之增加;但是,空气层厚度一旦超过一定值后再增加,散失的热量也会增加,这是由于增加了空气的对流作用,保暖性反而下降。由此可知,实际穿衣服时,增加层数可以提高保暖性,但当空气层厚度达到 10 mm 以上时,保暖性有减小的趋势。另外,服装的润湿性对保暖性也有很大的影响,因为被润湿的服装中部分或大部分气孔被水分代替,水的热导率远远大于空气的热导率,导致服装的保暖性能大大降低。因此,保暖服装组合方式应是在含气量大的服装外面一层一层地穿上服装;考虑到通气性,特别是在冬季有风的情况下,毛绒针织品最好不要穿在外面,可利用其含气量大的特点,穿在里面靠近身体,在身体周围形成干燥而静止的空气层,外面再穿一件质地紧密的外套,以达到较好的保暖效果。

2.保暖的测试标准

服装的保暖性能主要是指服装面料的热阻,通过一定方法测量面料的热阻值,用以表征材料的保暖性。目前,热阻的测量标准有很多,常用的有:GB/T18398—2001、FZ/T 01029—1993、GB/T 24254—2009、GB/T 11048—2008、ASTM F1291—2016、ISO 11092—2014、ASTM F1868—2014 等。根据我国标准,服装热阻的测试方法采用暖体假人法,GB/T 18398-2001中规定了测试服装热阻用暖体假人系统的基本技术要求和测定服装热阻的方法,适用于测量各类服装热阻。除了暖体假人法外,热阻测量的其他方法还有:管式织物保温仪法、平板式织物保温仪法和冷却法。

2.1 管式织物保温仪法

依据 GB/T 11048—1989 方法 B,纺织品的热阻可以使用管式织物保温仪来测定。测试时,将试样包覆在试样架上,盖上外罩,待加温管升温一段时间后定时降温散热。测试过程采用计算机控制和数据处理,测定后就能直接得出保温率、传热系数等各项指标。

由于技术条件的限制,保温率存在一些技术缺陷。该标准在2008年更新时,已经取消了方法B,仅保留了A型仪器(蒸发热板)和B型仪器(静态平板)。有些保暖实验仪还用低温箱,这是为了模拟冬天寒冷的天气,低温箱的温度可以控制在-30 ℃左右,恒温箱的温度可达 40 ℃,这个温度差能使热量迅速透过织物。要计算织物热传递性的指标,先要测量恒温箱保持一定温度时消耗的热量。

2.2 平板式织物保温仪法

GB/T 11048—2008 方法 A 规定用平板仪来测量织物的热阻。平板式织物保温仪由试验板、保护板、底板、有机玻璃罩、温度传感器和可开启门组成一个恒定温差环境。温度恒定在 36 ℃,用隔热材料与周围环境隔离开,相同隔离材料的隔离试验板、保护板和试验台之间没有温差,以通断电的方式保持恒温,保证热量只能单向向上传递而不会逆向传递。温度传感器用来测定机箱的温度,一般维持标准大气温度20 ℃左右。实验时将试样放置在试验板上,测试单位时间内维持试验板温度恒定所需外界补充的热量,此热量也就是通过织物散失的热量,由此计算出织物试样的传热系数和热阻值。

2.3 冷却法

平板式织物保温仪法和管式织物保温仪法测定热阻都有一个共同缺点,即所需测试时间较长。因为要将仪器调试到所需的状态需要很长一段时间,冷却法就克服了该缺点。冷却法是将以上两种方法中的测试部分进行变化,即加热到一定温度后断电,让其在没有热量供给的情况下,仅通过织物的覆盖面自然冷却,用冷却所耗费的时间长短来评价织物的传热性能。该方法也称为冷却速率法。

具体做法是将热源体预加热至 36 ℃以上,将其放置于标准环境中,上方使用 3 m/s 的气流使其冷却。分有试样和无试样两种情况,分别记录两种情况下热源体从 36 ℃冷却到 35 ℃需要的时间,或者在一定时间内下降的温度,计算出保温率。

3 .不同测试标准的测试环境和影响因素比较

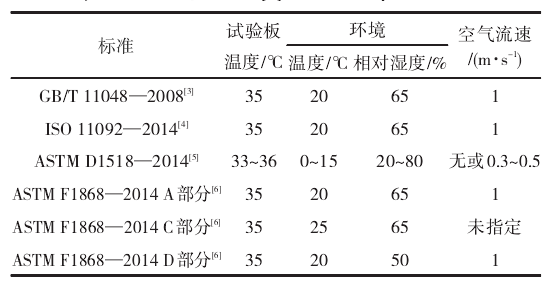

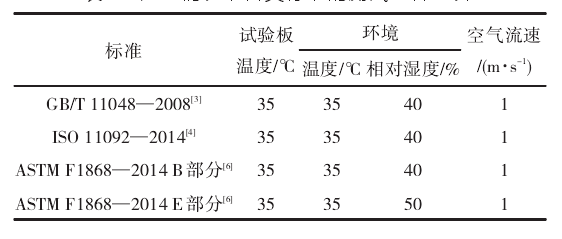

影响测试结果的因素有测试板(包括测试板、热护环、测试底板)的温度差异、空气流速、环境温度和相对湿度等条件。下图描述了各类标准的测试条件差异。

干态情况下各类标准的测试条件差异

湿态情况下各类标准的测试条件差异

4.保暖标签

1993 年,国际标准化组织(ISO)颁布了衡量整体服装热平衡的方法标准,ISO 11079—2007《热环境的人类工效学 在用所需隔热服(IREQ)和局部冷却效应时冷应力的测定和说明》。

国家标委会也依据此标准制定了 GB/T 24254—2009《纺织品和服装 冷环境下需求热阻的确定》,结合整体服装,根据暖体假人法测试保暖结果,在不同温度、保持不同运动状态的条件下给出服装系统的保暖值。

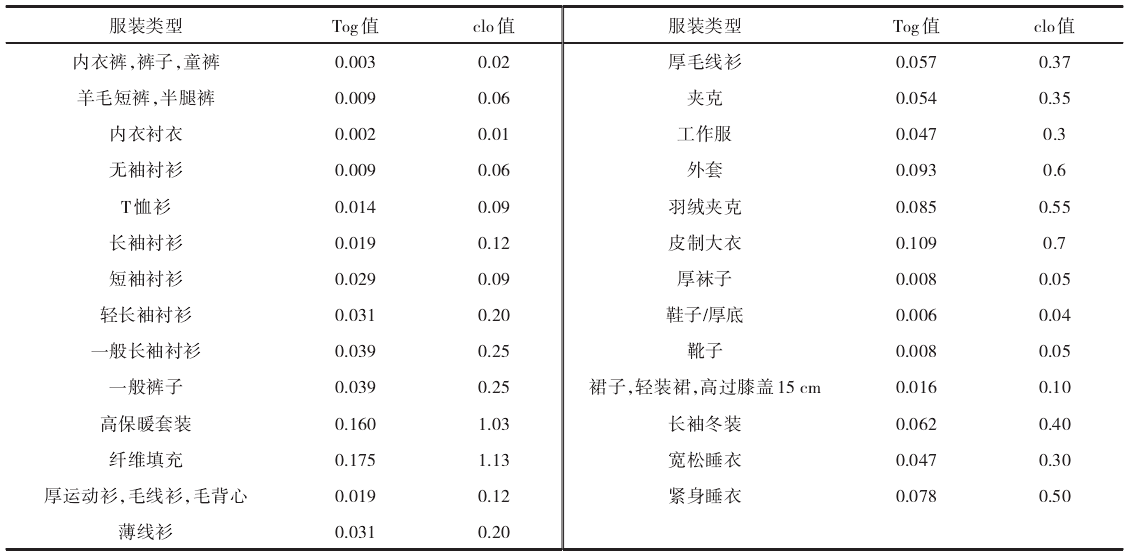

ISO 11079—2007 中同时列举了根据暖体假人法(ISO 9920—2007)测试的单件服装基本热阻参考值,如下表所示。

不同服装的单件服装基本热阻值

5.保暖服装的分级及标签

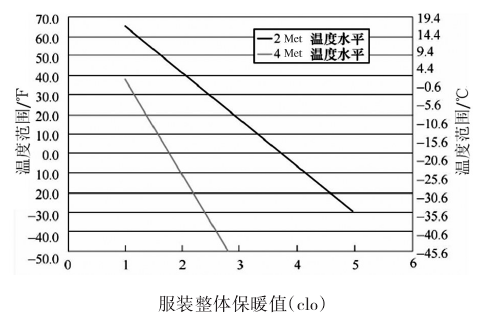

上述标准对普通的防寒服装生产企业来说仍不够明确,并且上述标准中的服装都未经过洗涤,对普通消费者也没有指导意义。2012 年,美国颁布了ANSI/ISEA 201—2012《冷环境下保暖服装的分级》,可根据该标准制定相关的服装保暖及耐洗标签,方便指导消费者的日常生活。在一定的活动状态下,不同保暖值的防寒服适用的温度曲线如下图所示。

不同活动状态下服装保暖值的推荐

2 Met 和 4 Met 下的温度曲线是由 ASTM F2732—2011计算而得,计算公式为:

低活动水平TR2=-23.78It,s+89.83

高活动水平TR4=-48.61It,s+86.70

It,s=clo

其中 2 Met 为轻度活动,如自由散步、拖地、常规驾驶等轻度活动作业;4 Met为高度活动,如猛烈的挖掘作业、爬楼、跑步等激烈运动。在高度活动状态时,需要服装保暖值相对较低。由上图可知,根据防寒服的保暖值测定结果来确定服装的适用耐寒温度范围。

服装的保暖测试方法有多种,单一的一种方法不能完全模拟人体的所有生理指标;且人的个体差异性大,如健康程度、年龄分布、心理状态、耐寒能力、锻炼程度等不同,同时,环境条件(相对湿度、风速等)也在很大程度上影响服装的真实保暖效果。但是制定相应标准的防寒服性能标签,对生产企业及个体消费者而言,仍然具有一定的指导意义。